Craving

L’hypnose peut aider à réduire l’intensité des cravings. Au cours des séances, un thérapeute induit une relaxation profonde et suggère des pensées positives, diminuant l’urgence de satisfaire les désirs. De plus, l’hypnose remplace les pensées négatives par de pensées constructives, renforçant la volonté à rester sobre. Elle enseigne également des stratégies d’adaptation, telles que la visualisation et la pratique de réponses saines, fournissant aux patients des outils pour résister à la tentation.

Hypnose et troubles de l’attachement

Réparation des modèles d’Attachement et Développement de Relations Sécurisées:

L’hypnose peut être un outil efficace pour explorer et guérir les schémas d’attachement insécurisés enracinés depuis l’enfance. En facilitant l’accès aux souvenirs et aux expériences passées, y compris ceux liés à des événements traumatiques, l’hypnose pourrait aider à aborder l’origine des troubles de l’attachement.

Cette approche permet l’identification et le traitement des souvenirs émotionnels refoulés associés à l’attachement insécurisé. L’hypnose ne favoriserait pas seulement la guérison émotionnelle, mais contribuerait également à la construction de relations d’attachement plus saines. En débloquant ces souvenirs, le chemin est ainsi ouvert pour transformer les schémas d’attachement dysfonctionnels, favorisant un changement positif vers des relations solides et sécurisées.

Dans cette ligne, nous trouvons l’article de Vladimir Zelinka, Yann Cojan et Martin Desseilles (2014) “Hypnosis, Attachment, and Oxytocin:An Integrative Perspective” https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207144.2013.841473 Dans cet article, se explore le potentiel de l’hypnose comme outil thérapeutique pour aborder les problèmes liés à l’attachement et le rôle de l’ocytocine (mentionnée précedentement comme l’hormone de l’attachement) dans la facilitation des liens d’attachement sécurisés.

Hypnose et traumatisme

Accès au Subconscient:

L’hypnose offre aux individus la possibilité d’explorer des souvenirs et des émotions traumatiques souvent bloqués ou enfouis. Cette approche s’avère particulièrement bénéfique pour ceux qui éprouvent des difficultés à se remémorer les événements passés ou à gérer les émotions liées à un traumatisme. En facilitant l’accès au subconscient, l’hypnose permet de revisiter et de traiter des souvenirs traumatiques qui demeurent souvent inaccessibles dans un état de conscience ordinaire.

Dans l’article de Steven N. Gold & Michael Quiñones (2020) “Applicability of hypnosis to the treatment of Complex PTSD and dissociation.” (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029157.2020.1789546) les auteurs soutiennent que l’hypnose est particulièrement adaptée au Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe, car elle peut traiter les symptômes principaux du trouble, y compris la dissociation, la dérégulation émotionnelle et les perceptions négatives de soi-même.

Phases du processus hypnotique

Indépendamment du type de technique d’hypnose appliquée, on peut décrire une série de phases, généralement communes dans le processus hypnotique.

Tout d’abord, avant de commencer le processus hypnotique proprement dit, des tests de suggestibilité sont généralement réalisés afin de déterminer si la personne est hypnotisable et dans quelle mesure. Cette phase permettra d’identifier la meilleure procédure d’induction à appliquer à la personne à hypnotiser.

Au cours de la phase d’induction hypnotique, la personne atteint l’état de transe hypnotique grâce à la méthode et aux techniques choisies par l’hypnotiseur.

Le cœur du processus hypnotique réside dans la phase de suggestions thérapeutiques: des suggestions sont faites concernant le problème pour lequel la personne consulte, dans le but de réduire les symptômes, les attitudes ou les comportements.

Au cours de la phase post-hypnotique ou de dés-hypnotisation, le professionnel aide la personne à sortir de la transe et il est recherché à ce qu’elle se sente calme, avec une sensation de bien-être.

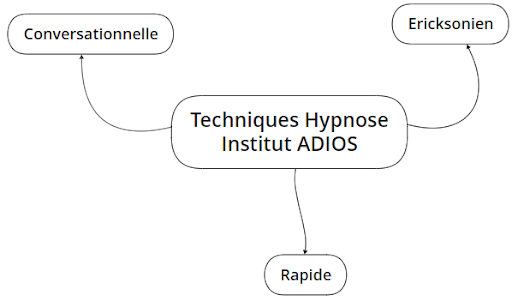

Types de techniques d’hypnose Institut ADIOS

Hypnose Ericksonienne

La méthode ericksonienne de Milton H. Erickson, se distingue dans le domaine de l’hypnose par son approche méticuleuse et personnalisée. Cet ensemble de techniques vise à activer les ressources individuelles à travers des états de transe thérapeutique, dans le but à court terme de soulager les symptômes et résoudre les problèmes, et à long terme, de restructurer les systèmes de croyances et de valeurs. Son influence dans les écoles thérapeutiques à travers le monde en fait une approche distinctive pour aborder les addictions par l’hypnose.

L’hypnose ericksonienne repose sur des principes fondamentaux qui la distinguent des approches plus traditionnelles:

Utilisation de la Résistance: Contrairement aux méthodes directes, l’hypnose ericksonienne utilise la résistance du patient comme un élément clé. Au lieu de lutter contre cette résistance, le thérapeute l’intègre dans le processus, favorisant ainsi un état de transe plus profond.

Métaphores et Narrations: Erickson était réputé pour sa capacité à utiliser des métaphores et des narrations, engageant ainsi le subconscient du patient de manière indirecte. Cette approche permet au patient d’interpréter les suggestions de manière personnelle, favorisant ainsi une réponse plus profonde.

Dans le contexte du traitement des addictions, l’hypnose ericksonienne se révèle particulièrement efficace en raison de sa nature flexible et adaptative.

Abordage des Résistances liées aux addictions:

Les résistances inhérentes aux addictions, telles que la négation ou la défense, sont traitées avec sensibilité. L’hypnose ericksonienne s’ajuste pour transformer ces résistances en catalyseurs de changement, facilitant ainsi la transformation des schémas de pensées liés à l’addiction.

Exploration des Profondeurs Émotionnelles: En plongeant dans les couches émotionnelles du subconscient, cette technique peut aider à identifier et traiter les causes émotionnelles sous-jacentes des addictions. Les métaphores et les narrations permettent d’explorer ces aspects de manière symbolique et thérapeutique.

L’hypnose ericksonienne, en intégrant ces principes, offre une approche personnalisée et puissante pour aborder les addictions, s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque individu.

Le lien suivant conduit à une vidéo où l’on peut voir et entendre une séance d’hypnose de Milton Erickson lui-même en 1958:

Hypnose Conversationnelle

C’est une approche plus subtile et moins directe que d’autres types d’hypnose. Elle repose sur l’idée d’induire un état hypnotique à travers une conversation apparemment normale, permettant au thérapeute d’influencer le comportement et les croyances de l’individu sans que celui-ci en soit pleinement conscient, ce qui conduit Sarah Nacass à affirmer dans son livre “Méthode ADIOS, 12 techniques pour mettre fin à une addiction ou de tca” “C’est dialoguer directement avec l’esprit subconscient et inconscient de son interlocuteur, sans que son facteur critique ne vienne stopper cette communication”.

L’hypnose conversationnelle est une méthode structurée de persuasion visant à influencer les perceptions et croyances d’une personne ou d’un groupe à travers le langage verbal, non verbal et vocal.

Pour comprendre comment fonctionne ce type d’hypnose, nous allons nous référer à la théorie des trois cerveaux (également connue sous le nom de cerveau triunique) proposée par le neuroscientifique Paul MacLean. Cette théorie, proposée dans les années 1960, a été discutée et ne reflète pas entièrement la complexité et la sophistication de la compréhension actuelle du cerveau dans la communauté scientifique. Cependant, elle nous sert à mieux comprendre le fonctionnement de cette technique d’hypnose. Selon MacLean, le cerveau humaine peut être divisé en “trois cerveaux” qui ont émergé à des moments évolutifs différents:

Le cerveau reptilien: la partie la plus instinctive et primitive du cerveau. Responsable des décisions inconsciente visant à satisfaire nos besoins les plus fondamentaux tels que la reproduction, la peur, la faim, la fuite, etc. Il est également responsable de processus automatiques tels que la respiration et le rythme cardiaque.

Le cerveau limbique: responsable du stockage des sentiments et de l’expérience des émotions.

Le cerveau néocortex: la partie logique et rationnelle associée à des fonctions cognitives plus avancées telles que la pensée consciente, la planification et le raisonnement.

L’hypnose conversationnelle cible le “cerveau reptilien”, la partie la plus primitive et instinctive de notre cerveau, c’est à dire l’inconscient. A l’aide d’une série de techniques, elle vise à contourner l’esprit rationnel afin d’implanter des suggestions chez l’autre personne, sans qu’elle s’en rende compte.

Nous pourrions résumer les techniques de l’hypnose conversationnelle de la manière suivante:

Établissement d’un cadre: L’hypnotiseur prend les rênes de la conversation et établit les termes de celle-ci

Création de rapport: L’hypnotiseur crée un climat de confiance, une connexion émotionnelle, avec l’autre; pour y parvenir, il peut imiter l’autre dans des aspects tels que son ton, son style de parole et répéter ses propres idées.

Schéma de changement: L’hypnotiseur utilise des histoires ou des anecdotes pour implanter une suggestion chez l’autre.

Fermeture d’implication: L’hypnotiseur conclut la conversation et demande directement de qu’il recherche.

Ces techniques sont largement utilisées en marketing et en politique dans le but d’influencer la volonté de l’autre, de persuader et/ou de motiver la personne à prendre une action. De plus, on peut également employer ces techniques pour aider l’autre à modifier son comportement.

Hypnose Rapide

L’hypnose rapide est une technique qui vise à induire un état hypnotique chez un individu en un court laps de temps, souvent en quelques secondes ou minutes. Elle utilise une approche de suggestion directe, en se concentrant sur des méthodes qui accélèrent le processus d’induction de la transe hypnotique.

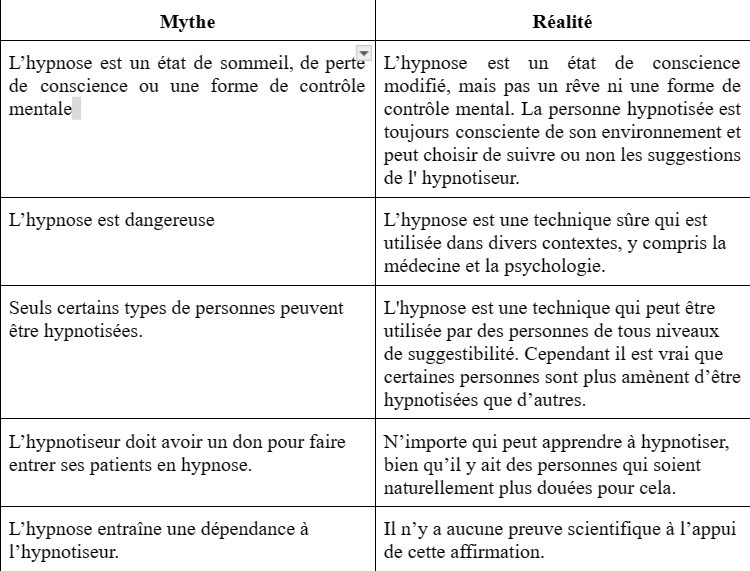

Mythes et croyances erronées

L’hypnose a acquis au fil du temps une réputation douteuse, et ce stigma peut être attribué en grande partie à des malentendus, des représentations inexactes et des stéréotypes ancrés dans la culture populaire et les médias. L’utilisation initiale de l’hypnose comme outil de divertissement dans les spectacles de foire a contribué à une perception erronée. Elle a dès lors été présentée davantage comme un spectacle que comme une pratique thérapeutique légitime.Puis ensuite, le cinéma, la télévision et d’autres médias ont continué à véhiculer cette image.

Le manque de compréhension générale des principes de l’hypnose et de son application thérapeutique ont conduit à une certaine méfiance à son égard et elle a longtemps été perçue comme une forme de contrôle mental ou de manipulation.

Diverses croyances existent autour de l’hypnose: (https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/202102/21-myths-about-hypnosis). Ci-dessous quelques exemples des croyances les plus répandues:

La littérature scientifique et l’efficacité de l’hypnose

“The effectiveness of hypnosis for pain relief: A systematic review and meta-analysis of 85 controlled experimental trials” https://gala.gre.ac.uk/id/eprint/23018/7/23108%20THOMPSON_The_Effectiveness_of_Hypnosis_for_Pain_Relief_2019.pdf

Cet article est une méta-analyse qui a inclus 85 études pour évaluer l’efficacité de l’hypnose dans la réduction de la douleur.

Les résultats de la méta-analyse ont montré que l’hypnose était efficace pour réduire la douleur. Il a également été constaté que l’efficacité de l’hypnose était influencée par deux facteurs: la suggestibilité hypnotique et l’utilisation de suggestions analgésiques directes. Les personnes ayant une plus grande suggestibilité hypnotique ont connu un soulagement plus important de la douleur grâce à l’hypnose. De plus, il a été observé que le soulagement de la douleur était plus important lorsque des suggestions analgésiques directes.

Bien que les résultats suggèrent que l’hypnose peut être une technique efficace et sûre dans l’intervention de la douleur aiguë, il est important de noter que cette méta-analyse s’est concentrée sur la douleur induite en laboratoire chez des participants en bonne santé. Par conséquent, d’autres études seraient nécessaires pour confronter ces résultats avec la douleur clinique, en d’autres termes, la douleur ressentie en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un quelconque problème médical.

“Efficacy of hypnosis in the treatment of substance use disorders” https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Eficacia_de_la_hipnosis_en_el_tratamiento_de_trastornos_por_consumo_de_sustancias.pdf

Cet article examine les preuves scientifiques concernant l’utilisation de l’hypnose dans le traitement des dépendances aux substances, mettant en évidence la prévalence d’études axées sur la dépendance à la nicotine. Cependant, diverses limitations sont observées dans les études examinées, allant du manque de contrôle expérimental dans la plupart des cas à la disparité des résultats et des conclusions. Dans une grande partie des études analysées, il est observé que l’efficacité de l’hypnose augmente lorsqu’elle est combinée avec d’autres types d’interventions. Bien que l’article conclut que les preuves actuelles ne soutiennent pas de manière concluante l’hypnose comme une procédure validée empiriquement pour les troubles liés à la consommation de substances, il est souligné que, malgré tout, l’hypnose apparaît comme une procédure sûre et acceptée, notamment dans le traitement de la dépendance au tabac.

“Efficacy of clinical hypnosis: A summary of its empirical evidence”

https://www.papelesdelpsicologo.es/English/1699.pdf

Cet article présente un ensemble d’études réalisées pour évaluer l’efficacité de l’hypnose face à divers problèmes, tant d’ordre psychologique (douleur, anxiété, obésité, dépression, tabagisme, traumatisme et troubles psychosomatiques) que médical (troubles gastro-intestinaux, diabète, préparation à la chirurgie, oncologie, obstétrique, troubles dermatologiques, immunologie, hypertension otorhinolaryngologie, odontologie et pédiatrie).

Les études misent en avant dans l’article indiquent que l’hypnose est un complément efficace pour la gestion d’une large gamme de problèmes psychologiques et médicaux, améliorant la qualité de vie des patients. Certaines études suggèrent que l’hypnose utilisée en complément à d’autres traitements s’avère plus efficace que lorsque celle-ci est utilisée comme unique forme d’intervention. Malgré des découvertes significatives, il est souligné le besoin de mener à bien des recherches supplémentaires avec des échantillons plus importants et des cadres expérimentaux améliorés pour valider son efficacité dans les différents domaines d’intervention.

Conclusions

La cohérence cardiaque émerge comme une technique intéressante pour favoriser le bien-être physique et émotionnel. De la régulation du stress et de l’anxiété à l’amélioration de la capacité de régulation émotionnelle, en passant par le soin de la santé cardiovasculaire et les avantages potentiels dans la gestion des traumatismes, cette pratique offre des avantages significatifs sans effets négatifs décrits. Il est clair que la cohérence cardiaque n’a pas seulement un impact sur la santé individuelle, mais a également des implications pour des professions à haut niveau de stress, telles que la police et le personnel médical d’urgence. Intégrer cette pratique dans de tels environnements peut renforcer la résilience (Díaz-Sánchez, E 2020) et les performances dans des situations critiques.

Un outil qui a émergé comme un moyen possible de promouvoir la cohérence cardiaque est la biofeedback de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRVB en anglais). Cette technique permet aux personnes d’apprendre à réguler leurs fonctions physiologiques, telles que la fréquence cardiaque, grâce à la rétroaction en temps réel fournie par des dispositifs spécialisés. Dans le cas spécifique de la HRVB, cette technique se concentre sur la régulation de la variabilité de la fréquence cardiaque (variation, exprimée en millisecondes, du temps entre un battement et un autre) pour promouvoir la cohérence cardiaque. Les études examinées dans cet article: “The Promise of Heart Rate Variability Biofeedback: Evidence-Based Applications” (Gevirtz R. 2013) fournissent des preuves prometteuse de l’efficacité de la HRVB dans divers conditions, allant des troubles respiratoires tels que l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive aux troubles gastro-intestinaux fonctionnels, à la fibromyalgie, à l’hypertension, aux douleurs musculaires chroniques et aux conditions obstétricales/gynécologiques. De plus, il a été observé que la HRVB peut être bénéfique dans le traitement de la dépression, de l’anxiété et de l’insomnie.